Hinweis vorab: Dieser Beitrag basiert auf einer gemeinsamen Presseinformation von Kassenärztlicher Vereinigung Bayern (KVB), Bayerischer Landesärztekammer (BLÄK), Bayerischem Hausärztinnen- und Hausärzteverband e.V. (BHÄV), Dachverband Bayerischer Fachärztinnen und Fachärzte e.V. (DBFF), Sozialverband VdK Bayern e.V. (VdK) sowie dem Verband medizinischer Fachberufe e.V. (vmf). Im Folgenden geben wir die Position dieser Verbände wieder und ordnen sie ein – mit dem Ziel, Forderungen und Hintergründe der Entwicklung im ambulanten Bereich verständlich aufzuarbeiten.

Was lange als Sorge durch das Gesundheitswesen geisterte, ist mittlerweile Realität: Private-Equity-Gesellschaften (d.h. privates Beteiligungskapital) kaufen in rasantem Tempo Arztpraxen und Medizinische Versorgungszentren (MVZ) auf – mit gravierenden Folgen für die Patientinnen und Patienten. In Bayern wurden in den vergangenen Jahren bereits hunderte Praxen von internationalen Investoren übernommen und in Kettenstrukturen überführt. Ihr Ziel ist klar: Gewinnmaximierung und Renditen von 15 bis 20 Prozent – innerhalb weniger Jahre.

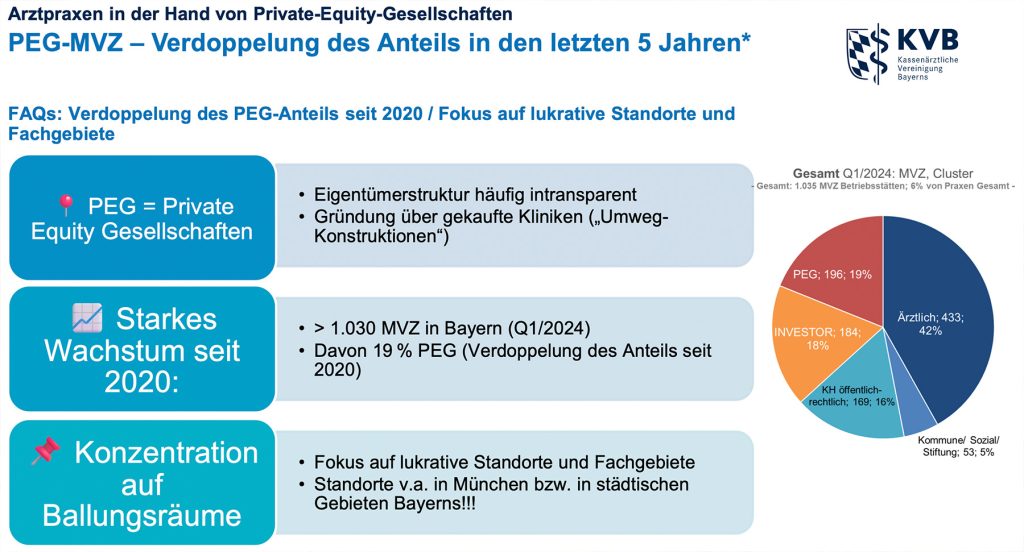

Abbildung 1 PEG-MVZ – Verdopplung des Anteils in den letzten 5 Jahren, KVB 2025

Besonders attraktiv sind Fachrichtungen mit hohem Geräte- und Technikeinsatz, wo sich lukrative Umsätze erzielen lassen. Die Radiologie ist hierfür das wohl drastischste Beispiel: Seit 2021 entfielen rund 90 Prozent aller Übernahmen in diesem Bereich auf Private-Equity-Gruppen. Ähnlich massiv ist die Entwicklung in der Augenheilkunde: Mehr als 500 Praxen bundesweit gehören inzwischen internationalen Ketten – dreimal so viele wie noch vor drei Jahren. In manchen Regionen Bayerns dominieren solche Strukturen inzwischen die Versorgung, in einzelnen Städten sind sogar monopolartige Verhältnisse entstanden.

Auch bei den fachübergreifenden MVZ ist der Trend unübersehbar: In Bayern steckt mittlerweile hinter jedem fünften MVZ eine Private-Equity-Gesellschaft, vor fünf Jahren waren es noch neun Prozent. Besonders kritisch: Investoren konzentrieren sich fast ausschließlich auf wirtschaftlich attraktive Ballungsräume. Während in Großstädten und mittelgroßen Zentren inzwischen fast 90 Prozent der PEG-MVZ angesiedelt sind, finden sich in ländlichen Regionen – wo die Versorgungsnot am größten ist – nur rund 15 Prozent.

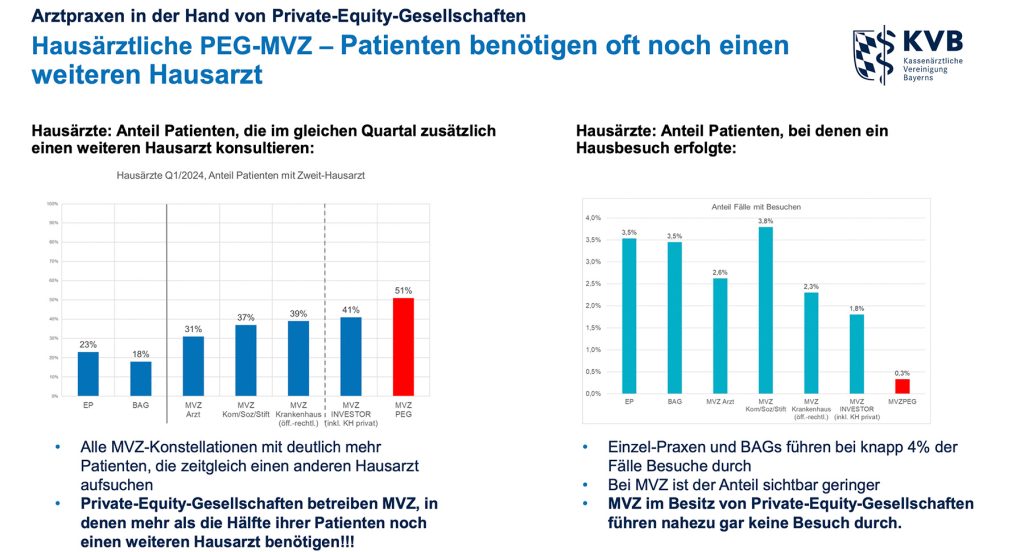

Die Folgen für die Patientenversorgung sind gravierend. Zeitintensive Leistungen wie Hausbesuche oder präventive Untersuchungen werden in investorenbetriebenen Hausarzt-MVZ deutlich seltener durchgeführt. Chronisch Kranke geraten unter Druck, weil die kontinuierliche Betreuung betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben zum Opfer fällt. Immer wieder berichten Patienten, dass sie in solchen Einrichtungen weitere Hausärzte aufsuchen müssen, um alle notwendigen Leistungen zu erhalten.

Abbildung 2 Hausärztliche PEG-MVZ – Patienten benötigen oft noch einen weiteren Hausarzt

Noch bedrückender sind Berichte von Ärztinnen und Ärzten, die selbst in Private-Equity-MVZ tätig waren. Sie berichten davon, dass gesunde Patientinnen und Patienten auf dem Operationstisch landeten, dass Prämien für bestimmte Indikationen gezahlt wurden und dass ganze Patientengruppen – vor allem chronisch Kranke – aus rein ökonomischen Gründen aussortiert wurden.

Laut eines Gutachtens des Instituts Arbeit und Technik (IAT) liegt die durchschnittliche Haltedauer solcher Investitionen bei etwa fünf Jahren. Oft werden die aufgebauten Ketten anschließend an andere Fonds weiterverkauft – sogenannte „Secondary Buy-Outs“. Damit geht es weniger um langfristige Versorgungsstrukturen als um eine Abfolge von Renditezyklen.

Auch die Eigentümerstrukturen sind häufig undurchsichtig. Studien weisen darauf hin, dass Investoren über verschachtelte Holdingmodelle oder Krankenhausgesellschaften die gesetzlichen Vorgaben umgehen können. Gewerkschaften und die Bundesärztekammer fordern deshalb ein MVZ-Transparenzregister, das die wahren Eigentümer offenlegt.

Die Politik ist gefordert, endlich zu handeln. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, die Bayerische Landesärztekammer, der Hausärzteverband, der Fachärzteverband, der Sozialverband VdK und der Verband medizinischer Fachberufe haben gemeinsam klare Forderungen formuliert:

- die ärztliche Unabhängigkeit muss vor ökonomischen Zwängen geschützt werden,

- Transparenz und Kennzeichnungspflichten sind notwendig, um die freie Arztwahl zu sichern,

- monopolartige Strukturen müssen verhindert werden,

- die freiberufliche Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten braucht Priorität,

- die Handlungsmöglichkeiten der Kassenärztlichen Vereinigungen müssen gestärkt werden,

- die Disziplinarordnung der KV soll auch für MVZ-Rechtsträger gelten,

- es braucht eine „Eignungsprüfung“ bei der Zulassung neuer MVZ,

- Private-Equity-Übernahmen von Praxen müssen verboten werden,

- und: die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und Stimmrechte in MVZ soll immer bei Ärztinnen und Ärzten liegen.

Doch warum konnten investorengetragene MVZ überhaupt so stark wachsen?

Weil mehrere Markt- und Rahmenfaktoren eine echte Lücke geöffnet haben: Erstens trifft eine alternde Ärzteschaft mit Nachfolgeproblemen auf eine junge Ärztegeneration, die häufig eine Anstellung bevorzugt, statt eine eigene Praxis zu übernehmen – das erhöht das Angebot verkaufsbereiter Praxen bei gleichzeitig geringem Interesse an Übernahmen.Zweitens haben regulatorische Weichenstellungen den Einstieg von Kapital erleichtert – etwa die MVZ-Öffnung und Konstruktionen über Krankenhausträger; bis heute gilt die Transparenz über Eigentümerstrukturen als unzureichend, weshalb ein MVZ-Transparenzregister gefordert wird.Drittens sind in kapitalintensiven Fächern wie Radiologie oder Augenheilkunde hohe Investitionen in Geräte, IT und Personal notwendig, wodurch große Ketten Skaleneffekte erzielen können – hier zeigt sich die besonders hohe Dichte an Investoren.Viertens führen Budgetierung, Bürokratie und die Fragmentierung der ambulanten Versorgung dazu, dass größere Einheiten im Vorteil sind, weil sie Verwaltung, Controlling und Verhandlungen effizienter bündeln können.Und fünftens konzentrieren sich Investoren fast ausschließlich auf urbane Räume, wo Nachfrage und Zahlungsbereitschaft hoch sowie Fachkräfte leichter zu gewinnen sind – was den Aufschwung zusätzlich beschleunigt hat.

Kurz gesagt: Die Private-Equity-MVZ-Ketten sind nicht die Ursache, sondern das Symptom einer seit Jahren laufenden Transformation der ambulanten Versorgung – getrieben von Demografie, Regulierung, Investitionsbedarf und Kostendruck. Mit einem bloßen Verbot wird es mit Blick auf eine flächendeckende Versorgungsqualität jedoch nicht getan sein, denn das dann fehlende Kapital muss ersetzt werden.

Quelle: Gemeinsame Presseinformation von: Kassenärztlicher Vereinigung Bayerns (KVB), Bayerischer Landesärztekammer (BLÄK), Bayerischem Hausärztinnen- und Hausärzteverband e.V. (BHÄV), Dachverband Bayerischer Fachärztinnen und Fachärzte e.V. (DBFF), Sozialverband VdK Bayern e.V. (VdK), Verband medizinischer Fachberufe e.V. (vmf)