Die Autoren der Bertelsmann Stiftung und des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg) machen in ihrer Analyse deutlich, dass die ambulante Versorgung in Deutschland eine tragende Säule des Gesundheitswesens darstellt. Mit über 189.000 Ärzten und Psychotherapeuten bildet sie das Rückgrat der medizinischen Betreuung außerhalb der Krankenhäuser und trägt entscheidend dazu bei, eine bedarfsgerechte und effiziente Versorgung sicherzustellen. Anders als die stationäre Versorgung wird die ambulante vertragsärztliche Versorgung durch die sogenannte Bedarfsplanung gesteuert. Ziel einer solchen Steuerung ist es u.a. und soweit überhaupt möglich, regionale Lücken z.B. durch Förderinstrumente zu schließen und die Qualität der medizinischen Betreuung zu erhöhen.

Gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel und die Zunahme chronischer Erkrankungen kommt der ambulanten Versorgung bekanntermaßen eine immer größere Bedeutung zu. Sie soll u.a. dazu beitragen, dass Krankenhausaufenthalte vermieden werden und die Lebensqualität der Bevölkerung langfristig gesichert wird. Vor diesem Hintergrund plant die Bundesregierung mit dem sogenannten Primärarztmodell eine strukturelle Weiterentwicklung. Der Hausarzt soll dabei die Rolle der zentralen Anlaufstelle übernehmen und den Zugang zu weiteren fachärztlichen Leistungen koordinieren. Die Studienautoren betonen, dass sich auf diese Weise nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch Doppeluntersuchungen vermeiden und eine kontinuierliche Betreuung gewährleisten lassen. Ziel der Bundesregierung ist es, mit dieser „Strukturänderung“ die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung gleichzeitig zu verbessern.

Damit wird die zahlenmäßig ungünstige Entwicklung der hausärztlichen Versorgung in den kommenden Jahren zu einem Schlüsselfaktor bzw. Nadelöhr. Eine gezielte und vorausschauende Bedarfsplanung – und deren Unterstützung durch alle verantwortlichen Akteure – ist unerlässlich, um die steigenden Anforderungen einer alternden Gesellschaft zu bewältigen und insbesondere ländliche Regionen vor Versorgungsengpässen im ambulanten Bereich zu bewahren.

Vor diesem Hintergrund haben nun die Bertelsmann Stiftung und das bifg eine „Projektion der hausärztlichen Versorgung bis zum Jahr 2040“ vorgelegt. In die zahlreich durchgeführten Berechnungen flossen die demografische Entwicklung, das altersbedingte Ausscheiden von Hausärzten sowie aktuelle Trends in Bezug auf Arbeitszeitmodelle und die Bereitschaft zur Selbstständigkeit ein. Die Ergebnisse basieren u. a. auf einer repräsentativen Befragung von infas im Auftrag u.a. der Bertelsmann Stiftung unter rd. 3.700 Hausärzten und von online vom Health Transformation Hub im Auftrag u.a. der Bertelsmann Stiftung 685 Ärzten in Weiterbildung. Abgefragt wurden bei den Ärzten u. a. Zukunftspläne, der Bedarf an Entlastung und Kriterien für die Praxis- bzw. Standortwahl. Aus den Befragungsergebnissen, der Bevölkerungsvorausberechnung der Bertelsmann Stiftung auf Gemeindeebene und Informationen des Bundesarztregisters hat das bifg eine regionale Angebots- und Bedarfsprojektion bis zum Jahr 2040 erstellt.

Ferner wurde, um die Kommunen bundesweit in die Studie miteinzubeziehen, eine Vollerhebung bei Gemeinden ab 2.000 Einwohnern und Landkreisen durchgeführt. Sie wurde online vom Health Transformation Hub realisiert, einer Kooperation von der Bertelsmann Stiftung und der BSt Gesundheit gGmbH. Die Befragung wurde vom Deutschen Städte- und Gemeindebund bzw. vom Deutschen Landkreistag unterstützt. Beteiligt haben sich über 1.000 Gemeinden und über 150 Landkreise. Das entspricht einer Teilnahmequote von rd. 20 bzw. knapp über 50 Prozent.

Ausgewählte Ergebnisse werden im Folgenden – soweit sie aus allgemein zugänglichen Studienzusammenfassungen ablesbar sind – dargestellt und von uns eingeordnet. Das ist insoweit spannend, als es im „Abstract“ von Health Transformation Hub bereits etwas widersprüchlich heißt: „Dabei zeigte sich, dass eine Verschlechterung der hausärztlichen Versorgung für die Patientinnen und Patienten zu erwarten ist. Im Vergleich zu 2024 werden 2040 ca. 1.300 Hausärzte weniger zur Verfügung stehen. Zudem wird ihre wöchentliche Versorgungszeit bis 2040 um 3,3 Stunden reduziert sein. Rechnerisch ergibt sich aus diesen beiden Effekten zusammen, dass hausärztliche Kapazitäten im Umfang von über 5.000 Stellen zusätzlich fehlen werden.“

Ausgewählte Ergebnisse zur Projektion

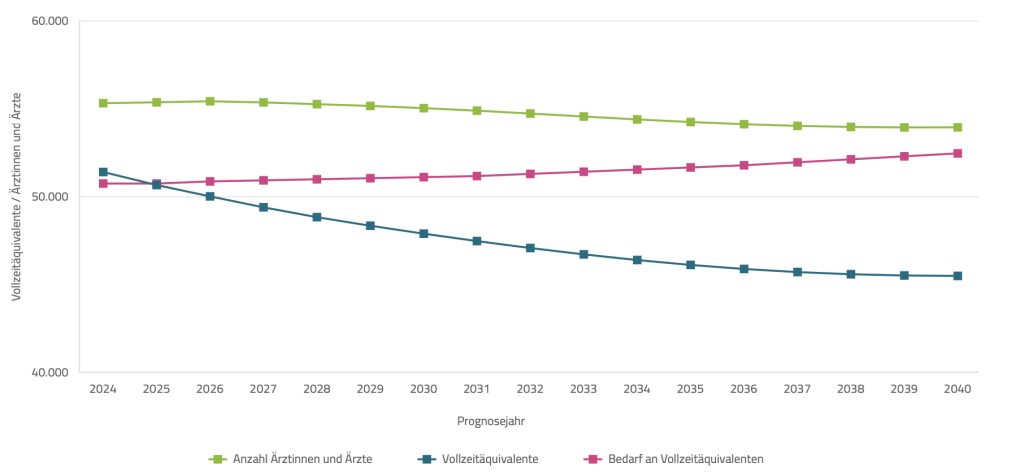

Die Autoren der Bertelsmann Stiftung und des bifg zeigen in ihrer Projektion deutlich auf, vor welchen Herausforderungen die hausärztliche Versorgung in den kommenden Jahren steht. Der demografische Wandel führt zu einer steigenden Nachfrage nach hausärztlichen Leistungen, gleichzeitig altert die Ärzteschaft, was zu einer Ruhestandswelle führt. Es entstehen zunehmend weitere regionale Engpässe. In dem Szenario wird bis 2040 gegenüber 2024 ein Rückgang von den besagten ca. 1.300 Hausärzte (= rd. 2,5 Prozent) bis 2040 erwartet, während der Bedarf um etwa 3 Prozent steigt. Besonders ins Gewicht fällt dabei die Entwicklung der durchschnittlichen Versorgungszeit der Hausärzte. Diese reduziert sich im Vergleich zu heute um ca. 3,3 Stunden pro Woche. Zusammengenommen bedeutet das, dass das Verhältnis von angebotener Versorgungszeit zu Versorgungsbedarf – die sogen. Versorgungsrelation – von aktuell 101 Prozent auf nur noch 87 Prozent im Jahr 2040 absinken wird (vgl. Abbildung 1).

Die Folgen dieser Entwicklung werden regional sehr unterschiedlich ausfallen. Während sich in Ostdeutschland nach einem bereits erreichten Höhepunkt des demografischen Wandels eine gewisse „Entspannung“ abzeichnet, ist in vielen westdeutschen Regionen mit einer Verschlechterung der Versorgung zu rechnen. Besonders betroffen von der Entwicklung bis 2040 sind die ländlichen Räume, sowohl im Osten als auch im Westen des Landes.

Die Autoren erinnern daran, dass Hausärzte nicht nur die erste Anlaufstelle für Patienten sind, sondern auch eine Lotsenfunktion im Versorgungssystem übernehmen. Dieses legt auch der jüngste Koalitionsvertrag mit seinem beabsichtigten Primärarztsystem fest. Es bedeutet, dass der Hausarzt konsequent als erste Anlaufstelle für die meisten gesundheitlichen Anliegen fungieren soll. Fachärztliche Behandlungen sollen in Zukunft in der Regel erst nach einer hausärztlichen Konsultation erfolgen. Damit soll die Versorgung gezielter gesteuert, Doppeluntersuchungen z.B. im fachärztlichen Bereich, d.h. nicht bei den Hausärzten, vermieden und die Effizienz des Gesamtsystems gesteigert werden. Gleichzeitig bedeutet ein solches Modell jedoch auch eine Ausweitung des hausärztlichen Versorgungsauftrags und eine Zunahme der Arzt-Patienten-Kontakte. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die hausärztliche Versorgung strukturell und kapazitätsseitig überhaupt in der Lage ist, diese zusätzlichen Aufgaben zu übernehmen.

Einige Zahlen verdeutlichen die Herausforderung: Im Jahr 2024 nahmen nach der KBV 55.435 Hausärzte an der Versorgung teil. Rund ein Drittel von ihnen war bereits über 60 Jahre alt. Jahr für Jahr scheiden damit zwischen 1.700 und 1.900 Hausärzte altersbedingt aus dem Beruf aus. Dem gegenüber stehen im Durchschnitt nur rd. 1.600 Facharztanerkennungen pro Jahr. Zwar hat sich diese Zahl zuletzt auf etwa 1.800 erhöht, doch reicht das nicht aus, um die Abgänge bei den Hausärzten vollständig zu kompensieren. Anzumerken ist unsererseits zudem, dass nicht jede Anerkennung zu einer tatsächlichen Tätigkeitsaufnahme im ambulanten Bereich führen muss. Hinzu kommen veränderte Erwartungen der jungen Ärztegeneration an Arbeitszeitmodelle, ein steigender Teilzeitanteil sowie ungebremst zunehmende zusätzliche bürokratische und technische Anforderungen mit damit einhergehenden zusätzlichen Arbeitszeitbedarfen. All das führt dazu, dass die Versorgungszeit pro Hausarzt tendenziell sinkt. Andere Studien, unter anderem von der Robert Bosch Stiftung, rechneten deshalb schon in früheren Untersuchungen mit über 10.000 unbesetzten Hausarztsitzen bis 2035.

Besonders die ländlichen Regionen geraten dadurch zunehmend unter Druck: Hier trifft eine alternde und schrumpfende Bevölkerung auf einen steigenden Bedarf an medizinischer Grundversorgung bei gleichzeitig abnehmendem hausärztlichen Angebot. Die Primärversorgung steht somit vor einer doppelten Herausforderung: Sie muss nicht nur die politischen Zielsetzungen erfüllen, sondern gleichzeitig mit den demografischen und strukturellen Zwängen umgehen.

Im sogen. Basisszenario kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass sich die Zahl der hausärztlichen Vollzeitäquivalente von aktuell 51.407 bis 2040 auf 45.492 reduziert (Abbildung 1). Diese Entwicklung erklärt sich sowohl aus einem Rückgang der absoluten Zahl an Hausärzten um rd. 1.278 Personen als auch aus einer Verringerung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit um 3,3 Stunden. Die Versorgungsrelation, die das Verhältnis von Angebot und Nachfrage abbildet, sinkt dadurch bundesweit von 101 Prozent auf nur noch 87 Prozent, d.h. es fehlen schlichtweg massiv hausärztliche Kapazitäten.

Abbildung 1 Projizierte Anzahl an Bedarf und Angebot von hausärztlichen Vollzeitäquivalenten und hausärztlich tätigen Personen im Basisszenario, bifg 2025

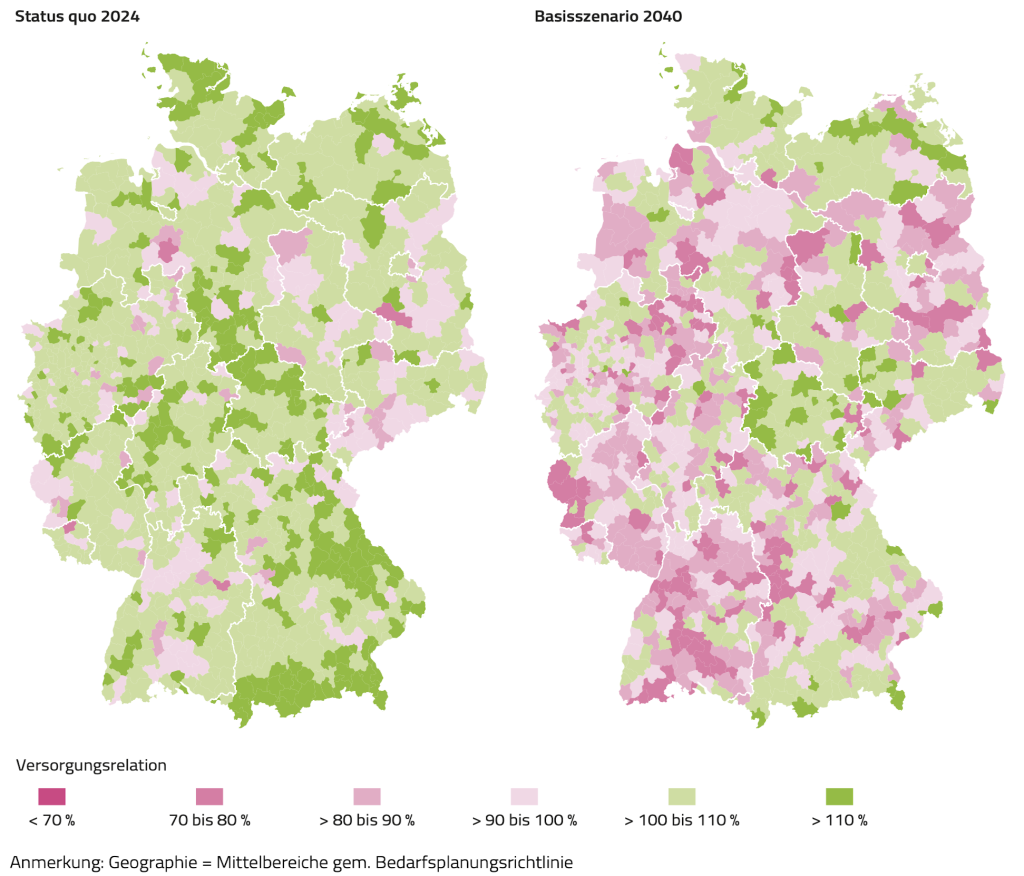

Die Abbildung 2 zeigt die regionale Verteilung der Versorgungsrelationen im Jahr 2024 bzw. 2040 gemäß Basisszenario. Bereits 2024 ist die Versorgung in einigen Regionen im Osten wie auch im Westen angespannt und verschlechtert sich weiter. Insbesondere im Westen wird sich, gegenüber dem Osten, dann bis 2040 die Versorgungssituation deutlich verschlechtern. Besonders ländliche Räume sind deutschlandweit von sinkenden Versorgungsrelationen betroffen. Lediglich die großen Städte können wohl ihr aktuelles Versorgungsniveau halten.

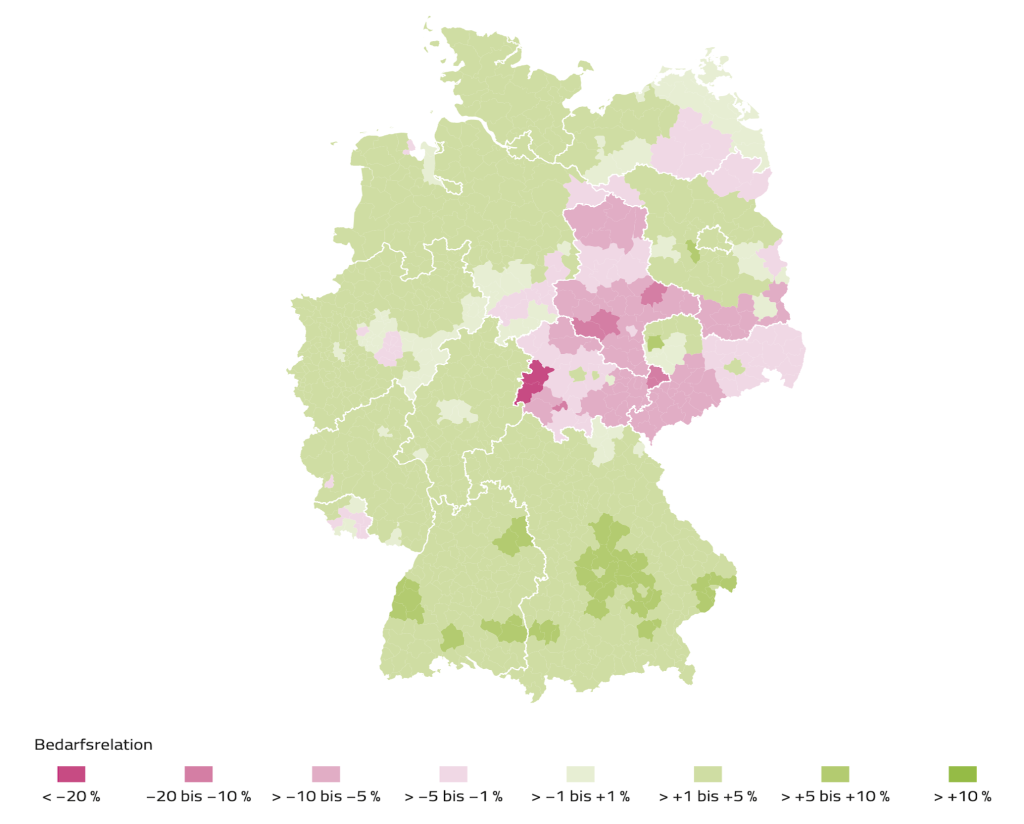

Veränderung des demografisch bedingten hausärztlichen Versorgungsbedarfs

Die Autoren der Bertelsmann-Studie in Kooperation mit dem Barmer bifg zeigen, dass der hausärztliche Versorgungsbedarf bis 2040 insgesamt nur um rund 3 Prozent steigt. Hinter diesem bundesweiten Durchschnitt verbirgt sich jedoch ein deutlich differenziertes Bild. Für Westdeutschland und Berlin ist aufgrund der Alterung der Bevölkerung und der anhaltenden Urbanisierung mit einem Mehrbedarf zu rechnen – im Mittel plus 4 Prozent, in einzelnen städtischen Regionen lokal sogar bis zu plus 10 Prozent. Im Osten hingegen ist der demografische Wandel bereits weiter fortgeschritten. Dort sinkt der Bedarf im Mittel um etwa 1 Prozent, in manchen Landkreisen sogar um bis zu 23 Prozent. Besonders ausgeprägt ist diese Entwicklung in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt; eine Ausnahme bilden die großen Städte Erfurt, Jena, Leipzig und Dresden, in denen der Trend gebrochen wird. Insgesamt bestätigt die Projektion damit: Während ländliche Regionen Ostdeutschlands den stärksten demografisch bedingten Rückgang des Bedarfs erleben, verdichten sich die Bedarfszuwächse vor allem in westdeutschen Ballungsräumen und in Berlin.

Abbildung 3 Projizierte relative Veränderung im Bedarf an hausärztlichen Vollzeitäquivalenten im Basisszenario, bifg 2025

Veränderung der Verteilung hausärztlicher Kapazitäten

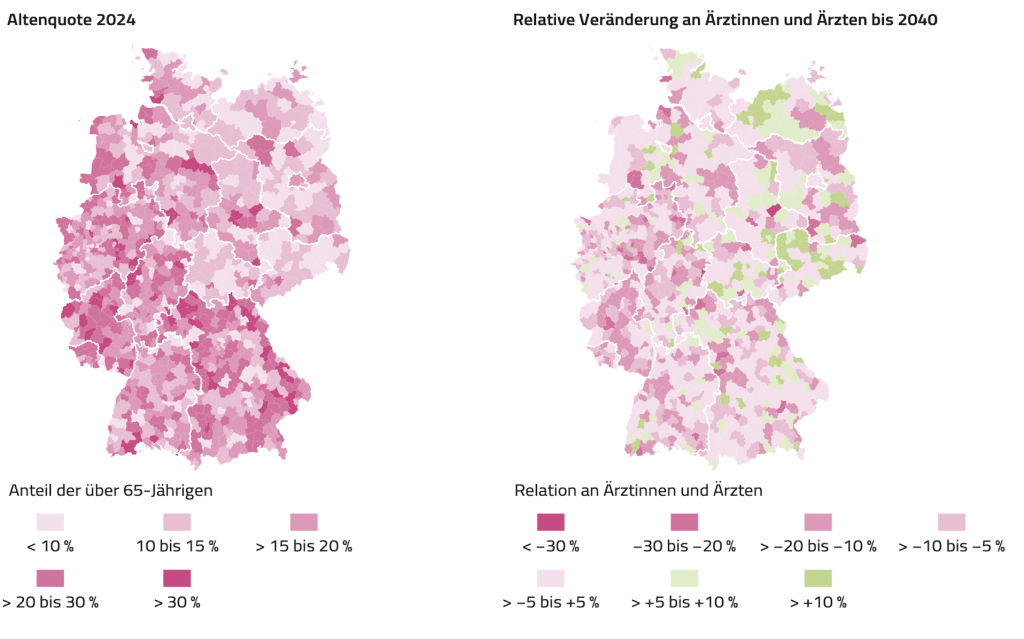

Abbildung 3 zeigt Zum einen die heutige regionale Verteilung älterer Hausärzte, zum anderen die daraus abgeleitete Veränderung der Arztzahlen bis 2040. Auffällig ist, dass der Anteil der über 65-Jährigen im Osten am niedrigsten liegt. Das passt zu der Entwicklung der vergangenen Jahre: In Ostdeutschland sind überproportional viele ältere Hausärzte in den Ruhestand gegangen, zugleich sind vergleichsweise viele jüngere nachgerückt. Aus unserer Sicht ist der Generationswechsel dort zumindest teilweise bereits erfolgt. Entsprechend erwartet das Basisszenario, dass sich dieser Trend – wenn auch abgeschwächt – fortsetzt und insbesondere in städtischen Räumen sowie in ländlichen Regionen mit Verdichtungsansätzen und solider sozioökonomischer Lage in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern wieder leichte Zuwächse an Hausärzten möglich sind. Demgegenüber rechnen die Autoren in dünn besiedelten Gebieten Sachsen-Anhalts, Thüringens und besonders Brandenburgs mit einem leichten bis deutlichen Rückgang.

Ganz anders stellt sich die Lage in Westdeutschland dar. Hier hat der Generationswechsel noch nicht stattgefunden, weshalb in den nächsten Jahren flächendeckend mit einem spürbaren Minus bei der Zahl der Hausärzte zu rechnen ist. Besonders betroffen sind die dünn besiedelten Regionen von Rheinland-Pfalz sowie ländliche Räume in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Lediglich in den Großstadtregionen dürfte die Zahl der Hausärzte in etwa stabil bleiben. Insgesamt bestätigt die Projektion damit ein klares Muster: Wo der Altersberg bereits abgetragen ist, entspannt sich das Bild punktuell; wo er erst bevorsteht, droht ein breiter Rückgang – vor allem abseits der großen Ballungszentren.

Abbildung 4 Altenquote 2024 und projizierte relative Veränderung an Hausärztinnen und Hausärzten im Basisszenario, bifg 2025

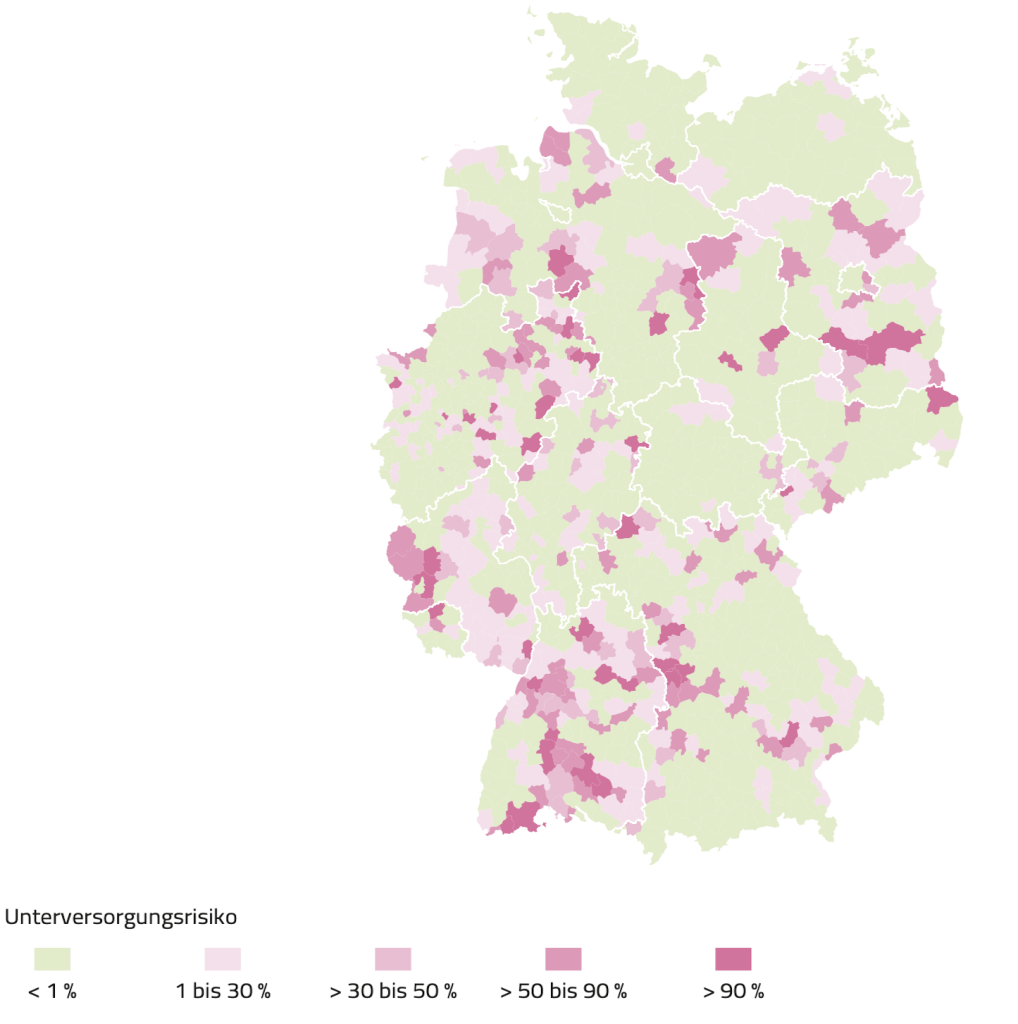

Die Autoren der Studie verdeutlichen mit der Abbildung 4, dass das Unterversorgungsrisiko eng an die im Basisszenario ausgewiesenen Versorgungsrelationen gekoppelt ist. Regionen, in denen unter den plausibelsten Annahmen besonders niedrige Versorgungsrelationen zu erwarten sind, tragen zugleich das höchste Risiko einer drohenden Unterversorgung. Betroffen sind vor allem ländliche Räume in Westdeutschland – mit einem Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg – sowie dünn besiedelte Gebiete in Ostdeutschland. Dort wirken mehrere Faktoren zusammen, die in vielen Szenarien auf eine Unterversorgung hinauslaufen: Zum einen ist die Altersstruktur der hausärztlichen Versorgung überdurchschnittlich hoch, sodass in den kommenden Jahren viele der derzeit praktizierenden Hausärzte ausscheiden werden. Selbst ein späterer Renteneintritt könnte dieses akute Problem nicht auffangen. Zum anderen zeichnet sich ein Nachwuchsmangel ab. Zwar wächst das Interesse jüngerer Ärzte an der hausärztlichen Niederlassung, doch gelten dünn besiedelte ländliche Regionen nach wie vor als wenig attraktiv – ausgerechnet dort, wo in weiten Teilen Westdeutschlands der demografisch bedingte Bedarf zusätzlich steigt. Insgesamt bestätigen die Studienautoren damit: Niedrige Versorgungsrelationen heute sind ein Frühindikator für morgen – und verdichten sich in strukturschwachen, ländlichen Räumen zum größten Unterversorgungsrisiko.

Abbildung 5 Unterversorgungsrisiko im Jahr 2040, bifg 2025

Einige Befragungsergebnisse von kommunalen Entscheidungsträgern

Der ländliche Raum ist in besonderem Maße von Engpässen in der hausärztlichen Versorgung betroffen. 13 Prozent der „sehr ländlichen Gemeinden“ berichten, dass es bei ihnen keinen Hausarzt gibt. In den „eher ländlichen Gemeinden“ sind es fünf Prozent, in den „(eher oder sehr) städtisch geprägten Gemeinden“ drei Prozent. Der qualitative Sicherstellungsauftrag für die ambulante medizinische Versorgung – also der Auftrag, die Verträge mit den Krankenkassen durch die Kassenärzte qualitativ sicherzustellen – liegt zwar bei den Kassenärztlichen Vereinigungen. Quantitativ können die KVen nur flankierende Förderinstrumente zur „Sicherstellung“ einsetzen. Dies erkannt, hat gut die Hälfte der Gemeinden (54 Prozent) schon einmal Maßnahmen getroffen, um Hausärzte zu gewinnen – je ländlicher, desto häufiger: Sechs von zehn sehr ländlichen Gemeinden, fünf von zehn eher ländlichen Gemeinden und vier von zehn (eher oder sehr) städtischen Gemeinden waren in dieser Hinsicht bereits aktiv.

Knapp die Hälfte der Gemeinden (47 Prozent) hat andere Maßnahmen ergriffen, um die ambulante Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Rund die Hälfte dieser Gemeinden nannte Maßnahmen zu Praxisräumen und Immobilieninfrastruktur. Sie unterstützen die ambulanten Leistungserbringer bei der Suche nach Praxisräumen, durch Bereitstellung oder Neubau von Praxisräumen oder durch deren Umbau oder Sanierung oder entsprechende finanzielle Hilfen. Oft genannt wurden auch die finanzielle oder organisatorische Unterstützung oder der Bau von Ärztehäusern, Gesundheitszentren oder medizinischen Versorgungszentren (MVZ), teils in kommunaler oder genossenschaftlicher Trägerschaft. Personal für die Organisation der ambulanten Gesundheitsversorgung bzw. die Vernetzung der Akteure hat fast jede siebte Gemeinde (14 Prozent) abgestellt oder eingeplant.

Bei den Landkreisen haben fast drei von vier (72 Prozent) schon einmal Maßnahmen ergriffen, um Hausärzte zu gewinnen. Ähnlich viele (76 Prozent) haben andere Maßnahmen zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung der ambulanten Gesundheitsversorgung vor Ort getroffen. Ein besonders häufig – von jedem vierten dieser Landkreise – genanntes Instrument ist die Gründung, Planung, Unterstützung oder der Betrieb von Zentren für die Gesundheitsversorgung, z. B. (kommunalen) Medizinische Versorgungszentren (MVZ), regionale Gesundheitszentren oder kommunale Ärztehäuser. Ebenso oft werden Maßnahmen zur Vernetzung von Akteuren genannt. Zwei Drittel der Landkreise (66 Prozent) haben Personal ganz oder teilweise für die Organisation der ambulanten Gesundheitsversorgung bzw. die Vernetzung der Akteure abgestellt oder eingeplant.

Schlussfolgerung

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die hausärztliche Versorgung bis 2040 vor einer doppelten Belastungsprobe steht: Der demografische Wandel treibt nicht nur den Bedarf nach oben, er verknappt zugleich das Angebot auf Seiten der Hausärzte. Aus unserer Sicht wird sich diese Entwicklung regional sehr unterschiedlich entfalten. In Ostdeutschland ist der Generationswechsel bereits weit fortgeschritten, zugleich erreichen die besonders versorgungsintensiven Bevölkerungsgruppen in den kommenden Jahren ihren Höhepunkt. Westdeutschland steht noch am Anfang dieser Welle: Dort ist die Ärzteschaft im Mittel älter, viele werden bis 2040 ausscheiden – just zu dem Zeitpunkt, an dem auch die Bevölkerung eine ähnlich versorgungsintensive Struktur aufweist, wie sie in Teilen des Ostens schon heute sichtbar ist.

Hinzu kommt die anhaltende Abwanderung aus ländlichen Räumen. Trotz schrumpfender Bevölkerungen steigt dort aufgrund der Alterung der Bedarf, während nur wenige junge Ärztinnen und Ärzte bereit sind, sich in strukturschwachen Regionen niederzulassen, die kaum Zukunftsperspektiven bieten. Aus unserer Perspektive wird es eine der anspruchsvollsten Aufgaben des Systems, eben diese Regionen bedarfsgerecht zu versorgen.

Unabhängig von regionalen Unterschieden verändern neue Arbeitszeitpräferenzen die Kapazitäten insgesamt. Jüngere Generationen bevorzugen häufiger Teilzeit und angestellte Tätigkeiten mit planbarer Belastung. Setzt sich dieser Trend fort, sinkt das verfügbare Versorgungsvolumen spürbar – ein Rückgang, der sich selbst durch mehr Studienplätze nur zeitverzögert abfedern lässt. Denn zusätzliche Ausbildungskapazitäten wirken frühestens in etwa 15 Jahren, wenn die größten demografischen Verwerfungen bereits durchschlagen.

Die Studienverfasser leiten daraus einen klaren Handlungsauftrag ab, dem wir uns anschließen: Es braucht sofort wirksame, zugleich vorausschauende Maßnahmen. Kurzfristig lassen sich Multiprofessionelle Gesundheitszentren stärken, Weiterbildungswege flexibilisieren und Aufgaben gezielt teilen – etwa durch die Ermächtigung therapeutischer und pflegerischer Berufsgruppen für Leistungen, die heute als „hausärztlich“ gelten. Modelle wie die Community Health Nurse haben sich international und in deutschen Pilotprojekten bewährt; sie sollten – insbesondere in ländlichen Räumen und für vulnerable Gruppen wie Ältere, chronisch Erkrankte und Pflegebedürftige – in die Regelversorgung überführt werden. Am Ende entscheidet politischer Wille: Eine breiter aufgestellte berufs- und sozialrechtliche Grundlage sowie professionsübergreifende, zeitgemäß organisierte Angebote sind notwendig, um die nächsten 15 Jahre zu überbrücken – und die Primärversorgung nachhaltig zu stabilisieren.